難解な哲学書

本書は1960年代に書かれた都市論。著者のアンリ・ルフェーヴルはマルクス主義哲学者という肩書きで知られる。マルクス主義も哲学も、その専門家以外からは難解なものとしてとらえられがちだが、本書の文章も難解な部類に入ると思う。

本書はながらく絶版だったが、2011年に文庫化された。書かれてから半世紀近くを経過しているが、いま読んでも示唆に富む部分が多くあるただし、マルクス主義で使われる用語が多数、出てくるのでそれらの用語をどのような意味合いで使っているかを判断しながら読み進める必要がある。

たとえば”修正主義”という単語が何の説明もなく使われる。これを字面から判断して、”修正しようとする、あるいは修正された主義”というような認識でいると、読み誤る危険がある。”修正主義”には、その対立する主義として”教条主義”というものがある。教条主義はマルクス主義が目標とするプロレタリア独裁のためには暴力も辞さないという、過激な思想のことをいう。

ちなみにプロレタリアとは労働者のことだ。修正主義は暴力やプロレタリア独裁などには否定的で、議会制民主主義のもとでの理想社会を築こうとする。これが社会民主主義の原型にあたる。

しかし、この”修正主義”という用語は使用するものによって異なる意味を持つ。教条主義的立場から暴力革命によるプロレタリア独裁を支持するものが使うときには、「修正主義=日和見主義」という弱腰な意味合いで否定的に使われる。では暴力革命などに反対する立場のものが使うときには肯定的に使われるかというと、そうとも限らない。

たとえば左翼共産主義という立場がある。この立場から”修正主義”という語を使う場合は、「修正主義の議会主義は欺瞞である」という、否定的な意味合いで使われることもある。

この左翼共産主義とは、レーニン主義に反対する立場にたつ。レーニン主義とはロシア革命を成功させ、ロシア共産党のもとでの国家を形成するイデオロギーである。

左翼共産主義がレーニン主義のどこに対立的な姿勢をしめしているかというと、社会主義国家という部分に対してであり、それは「国家による資本主義にほかならない」という批判をしている。

つまり、左翼共産主義は修正主義を批判し、かつ教条主義とも決別する。

修正主義も、左翼共産主義も、ともにレーニン主義とその延長にあるスターリン主義に否定的である。さらにレーニン主義を支持するイデオロギーのなかにある、スターリン主義とトロツキズムも同じ主義を支持しているにもかかわらず対立関係にある。

このようにマルクス主義内部の主義や思想には多種多様なものがあり、またそれをどの方角から見るかによって、その解釈が異なるために、なにが正しいかということを一概には言えない部分も多い。

それぞれの主義、思想には、それを代表する思想家、哲学者、あるいは政治家や革命家がいて、それぞれ著作を書いていたりする。それぞれの立場によって、同じマルクス主義用語を使っていてもまったく逆の意味合いになることもある。左右の傾きやその深さによって、赤味やグラデーションが微妙に異なるのだ。「何を言っているか」と「(どの立場の)誰が言っているか」を両方見なければならない。マルクス主義の難解さとはこのあたりにも一因がある。

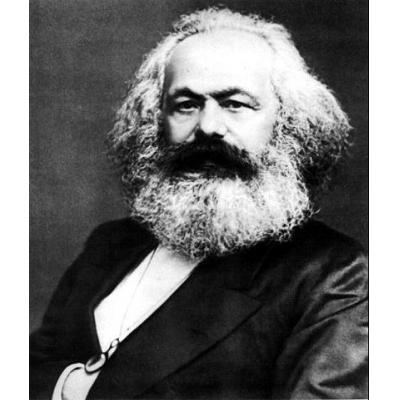

アンリ・ルフェーヴル

(http://ja.wikipedia.orgより)

では、本書の著者のアンリ・ルフェーヴルがどのような立場にいるかというと、それも明確に説明することは難しい。 広大なマルクス主義という領域に点在し、ある部分では対立し、別の部分では共感するような各イデオロギーがあり、それぞれを代表する存在がいる。そして、それらを観察し批評する存在がいる。彼らは政治的な振る舞いをするのではなく、経済学者や哲学者として社会を見つめる存在なのだ。そのような存在はどれかひとつの主義についてその代弁者となるのではなく、それぞれの主張の是非や関係性について書く。あるいは、マルクスの著作について書く。そのような存在の肩書きに、”マルクス主義的”という接頭語がつく。アンリ・ルフェーヴルもそのなかのひとりで、マルクス主義的な哲学者なのである。

マルクス主義の特徴のひとつ、階級闘争

マルクス主義の根本思想のひとつに「これまでの社会のすべての歴史は階級闘争の歴史である」というものがある。階級闘争とは一般的に資本家と労働者の対立のことを差す。この階級闘争という対立に限らず、マルクス主義には物事を対立的、二項的にとらえる傾向にある。

たとえば”唯物”と”観念”であるとか、”資本主義”と”共産主義”であるとか、”使用価値”と”交換価値”というように。ここにはマルクスが影響を受けたヘーゲルの哲学によるものが大きい。

ヘーゲルは、あらゆるもののなかにその矛盾するものを含んでおり、自身と対立する概念を生じさせると考えた。その上で、止揚という概念を用いて、対立する二つが結びついてさらに上部の概念を生み出すとした。このときの上部の先端にあるものとは、観念的な神や絶対知といったものである。マルクスはヘーゲルに影響を受けながらも、観念的な神や絶対知ではなく、そこに実際に存在する唯物というものを重要視する。これが唯物弁証法とよばれるものである。

基本的に、このような姿勢はマルクス主義全般に見られるものである。すなわち、個別の要素に分解しながら、それぞれの対立から、あるいは矛盾から生じる項目を並べ、さらにそれらを複合させて新たな視野へと進もうとする。その上で、そのさきにある実在の”物”と結びつけることで論を補強していく。本書にもそのような傾向は少なからず見受けられる。

カール・マルクス

マルクス主義的な都市論とは

建築書のなかでも都市論は難しい分野のひとつである。それは”都市”という、とらえどころのないものをどのように論じるか、というところから論じる必要があるからである。都市論の著者は、まず自身が都市をどのようなものとしてとらえているかという点について書かなければならない。そのとき、必然的に認識論に言及することになる。

ルフェーヴルは、これまで都市について考察されるときには、一般的に断片化がおこなわれる傾向にあることを指摘する。

「都市現実の分析学のなかには、地理学者や気候学者や植物学者が介入する。総体的で漠然とした概念である環境は、専門家たちに応じて断片化される」

さらに「しかしながら、何がこれらの所与を寄せまとめるのか。ひとつの企図、いいかえればひとつの戦略である」とも書く。

その上で、断片化から、さらに綜合的にまとめようとすることも指摘する。

「彼等は、知識の総和とか都市現実の裁断や組立てとかで満足して、綜合なしですますことはほとんどできない」

ここは、やや日本語として紛らわしい部分でもある。あえて書き直すならば、「専門家が自身の知識の総和で満足することはないし、断片化したものを組み立てて満足することもない、ほとんどの場合、それらをまとめて”都市全体のものとして”語りたがる傾向にある、そして、そのときには何らかの企図や戦略が背景にある」

このような記述自体、これこそがマルクス主義的な考察だと言える。さまざまな要素に分解し、それらを綜合させたものと現実のものとを重ねることで自論を展開していくという作業、都市の分析作業をそのような作業として見なしてしまうことにこそ、ルフェーヴル自身のマルクス主義的な側面があらわれている。

興味深いのは、ルフェーヴルは、そのような分析作業に否定的な立場にたっていることだ。すなわち自身のマルクス主義的な側面を露にしつつ、それを否定するスタンスで記述を進めていこうとしている。自分自身の首を絞めながら、どこまで書けるのだろうか。

ルフェーヴルはどう書くのか?

ルフェーヴルは都市について次のように書いている。

「今日はじめて、われわれは都市の(諸々の都市現象の)特殊性をとらえ始めている。都市は常に社会全体と、その構成やその働きと、その構成要素(田舎と農業、攻撃的および防御的な力、政治的権力、国家など)と、その歴史との関係をもっていた。したがって都市は、社会全体が変わるときに変わる。しかしながら、都市の変貌は、社会的総体性とか、その変化とかの受動的な結果ではない。都市もまた、同じく本質的に、直接性の関係に、すなわち、社会を構成する諸個人や諸集団(家族、組織体、職業や同業組合など)のあいだの直接的な関係に依拠している。」

本書の有名な部分のひとつとして、「近い秩序」と「遠い秩序」というものがある。近い秩序とは、集団のなかにおける諸個人の関係のことをいう。家族関係や友人関係や会社での人間関係や地域の集団などのことをイメージしてもらえばよいと思われる。遠い秩序とは、大きくて強力な制度のことである。本書では「教会や国家」という例が出されている。都市は、この近い秩序と遠い秩序との中間に位置すると、ルフェーヴルは語る。

それを踏まえて前述の引用部分を読むとさらに理解しやすい。要するに、さまざまなものが影響しあって都市はできているということに尽きる。これまでの都市についての研究はそれぞれの個別のものを研究していたが、それでは不十分であるということだ。

その上で、ルフェーヴルは「都市は作品であり、たんなる物質的生産物よりはむしろ芸術作品に比するべきものである」と書く。

都市は芸術作品だと言うのだ。ではその作者たる芸術家とは誰だろうか? それは歴史だという。

(http://ja.wikipedia.org/より)

都市は歴史によってつくられた芸術作品である、とルフェーヴルは書く。

「都市は歴史を持っている。都市は歴史の作品、すなわち歴史的諸条件のなかにおいてこの作品を完成するところのはっきりと確定された人々や集団の作品である」

芸術作品である以上、それを分解し、分析することにあまり意味はなく、作品はその全体を見る必要がある。その全体を覆うのは均質性である。

「均質性が、自然(風景)や農民的周囲(国土や郷土)や歴史から来る諸々の相違にたいして優位を占める。都市あるいは都市の残滓は、諸要素の総和あるいは組合せにならって、建設され、あるいは手直しされる」

『都市への権利』予告編

本書は複数の論文によって構成されている。表題の「都市への権利」という論文は、その後半に収められている。表題に入る前にルフェーヴルは、都市とマルクスの問題について次のように書いている。

「マルクスの諸著作(とくに『資本論』)は、都市について、とくに都市と田舎との歴史的関係について、貴重な諸々の指摘を含んでいた。しかし、それらの著作は、都市問題を提起してはいない。マルクスの時代には、ただ住宅問題のみが提起され、エンゲルスによって研究されていた。ところで、都市問題は、住宅問題を大きくはみ出すのである。マルクス主義思想の限界は、ほとんど理解されなかった。」

つまり、マルクス主義において、都市にかんする考察が不十分であったことを記している。これは自身が特定のイデオローグではないからこそ書けることであり、またマルクス主義者ということからも自由であることを示している。

『都市への権利』本編

まずは、都市的なるもののとらえにくさについて書かれる。都市的なるものは全面的には出てこない、「それは現動態にあるのと同時に潜勢的でもある高度に複雑な全体性の性格を所有している」のであって、「おそらくはけっして汲みつくされない」という。

このような都市を、実際に与えられている現実的なものとみなすことは「ひとつのイデオロギーであり神話化作業である」として、ルフェーヴルは否定する。

あくまでも、掴みどころのないものなのである。各種の専門家が都市を断片化し、分析しても、その後には「けっして完成されることのない再構築」が来るだけである。

さらに、ルフェーヴルは都市について次のようにも書く。

「革命的な主導性の能力のある集団とか階級とか社会階級の部分とかのみが、都市の諸問題にたいする解決を引受け、十分な成就に導くことができるのである。革新された都市は、これらの社会的および政治的な力の作品となるであろう」

”都市は歴史による芸術作品である”と述べていることはすでに書いた。ここでは”主導性の能力のある階級による作品”としている。すなわちこのことから、”歴史は主導性の能力のある階級によってつくられる”ということが言える。

そして、ルフェーヴルは、「現実の社会において支配的な戦略やイデオロギーを解体しなければならない」と書く。

フランス、シャラント県のモンモレリアンの丘々

その後に到来する都市とはどのようなものであろうか。ルフェーヴルは都市と対立するものとして、田舎について書く。

「かなり奇妙なことだが、自然への権利(田舎とか《純粋の自然》とかへの権利)が何年か前から、余暇のおかげで、社会的実践のなかへ入っている」

奇妙なこととは「自然が交換価値のなかに」入っており、商品のなかに入っていることを差す。つまり、”自然”が買われ、そして売られるということだ。それに対し、都市への権利は「使用価値」の優位性のことであるとルフェーヴルは書く。

”使用価値”と”交換価値”はマルクス経済学の用語である。使用価値はそのものを使用することによる価値であり、交換価値はそれを他のものと交換可能とする価値である。空気には呼吸するための使用価値があるが、他のものと交換できるという交換価値はない。一方で、紙幣には、紙としての使用価値はほとんどないが、他のものと交換できるという交換価値はある。

本来、自然は交換可能なものではなく、使用するものであった。それが余暇や旅行などにより、交換価値として扱われるようになった。

”自然への権利”は、そこに生活するものの権利だけではなくなった。それは売買され交換される。その一方で、”都市への権利”はそこで生活するものの権利としてある。なぜなら、都市は芸術作品であり、それをつくるものは歴史だからである。

そして、ルフェーヴルは言う、「労働者階級のみがこの実現の行為者、担い手、あるいは社会的な支えとなる」と。

これはマルクス主義哲学者である彼ならではの結論であるといえる。

「現実の社会において支配的な戦略やイデオロギーを解体しなければならない」と書くルフェーヴルは、都市への権利の担い手として、労働者階級を主役にするのである。

「都市への権利」の先にあるもの

本書には「都市への権利」のあとにもいくつかの論文が収録されている。ここでは、これから先の未来について書いている。「芸術の未来は芸術的ではなく、都市的なのだ。なぜなら人間の未来は都市社会のなかに現れるから。」

さらに「都市への権利は、自由への権利、社会化のなかにおける個人化への権利、居住地とか居住することとかへの権利などといった諸々の権利のなかの上位の形態としてあらわれる。」とも書く。

パリ1933年

(https://www.loc.gov)

都市への権利は、単にそこに住むということではない。都市という未来の芸術をつくることに参加することにある。では、その参加とは具体的にどのようなことなのだろうか。それを定義することをルフェーヴルはしない。ルフェーヴルは「労働者階級は、自然発生的に作品の感覚を持つのではない」と書く。それは各々が考えるべきことなのである。これからの都市をどうするかという問いに対する答えは、これからの歴史の担い手が決めるしかない。

ルフェーヴルは、「人類は、人類が解決しうる問題をしかみずからに提起しない、とマルクスは書いた」と述べて、本書を結ぶ。