「住宅は住むための機械」

コルビュジエの言葉に「住宅は住むための機械」というものがある。建築に限らずモノには機能が備わっている必要がある。船には水に浮かび水上を移動する機能が必要であり、飛行機には空を飛ぶ機能が必要だ。同様に住宅には住むという機能が必要だ。モノである以上、機能が必要になるのはわかるが、では「機械」とはどういうことか。

建築について語るとき、コルビュジエは平面から考察をはじめる。一枚の平面で内と外を分離することが建築の最初の一歩だ。建築物を見るとき、われわれは光によって立体であることを認識する。立体は平面が光を遮ることで構成される。コルビュジエは「平面は基礎である。平面なしには、意図や表現の偉大さもなく、律動も立体も脈絡もない」と述べている。

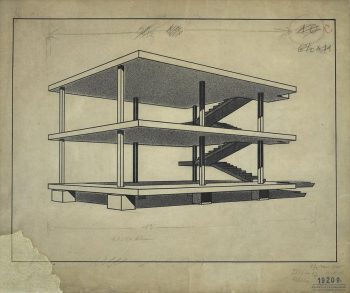

ドミノシステム

(www.fondationlecorbusier.fr)

コルビュジエは形体についても言及している。船、飛行機、自動車について、その形のありかたから、建築へ適用可能な視点を探るのである。機能を満たすために進化してきた形が、その機能を抜きにして感動をよぶときがある。名車と呼ばれる自動車に備わった美しさがそれだ。つまり必要に応じて形を変化してきたときに、そこに美しさが備わるときがある。自動車は最初は馬車を模した形体をしていたが、いまではその名残はない。船、飛行機、自動車などの工業製品は、新しい課題を設定し、それを解決していくことで発展してきた。コルビュジエは建築においてもその発展のために課題を設定しようと試みる。

建築の進歩のために「課題」を

芸術は通俗的な装飾であってはならない、「贅沢な情婦」であってはならない、芸術は本来高貴なものだと、コルビュジエは語る。それでは建築家は<美>である装飾から離れて、<機能>のひとつである構築的な部分に集中するべきなのだろうか。コルビュジエは、そうではないという。「構築術は複雑なために建築家はそこに長いあいだかかわってはいるが、そこに固定してしまってはいけない」と。

ではどうあるべきか。この本の後半部分で「量産家屋」というものが提案される。それは文字通り工業製品のように量産される家屋のことだ。量産家屋は鉄とセメントによって可能になるとコルビュジエは述べる。これこそがコルビュジエが提示した建築における課題であり、その解答である。ここでコルビュジエは工業の分野で起こったような進歩を建築でも起こそうとしたのだ。コルビュジエはここで「革命」という言葉を使う。

読み継がれる理由はその「読みにくさ」にあるのか

この本に収められた文章が書かれたのは1920年から21年にかけてだ。これらはフランスの雑誌「新精神」のために書かれた。執筆から100年経過してもなお本書は読み継がれ、また大きな影響を与え続けている。単に過去において影響力が大きかったということだけではなく、現在でも読むべき建築書の一冊とされている。その理由のひとつには、やはりル・コルビュジエという近代建築の巨匠が書いた本だからだろう。しかし巨匠ということであるなら、フランク・ロイド・ライトやヴァルター・グロピウスも本を残しているが、彼らの本がこの「建築をめざして」ほど語られることはない。

この本がこれまで「現役感」を失わずに語られるのはなぜだろうか。この本については多くの書評や感想があるが、そのなかでよく言われるのは文章の難解さについてだ。文章の難解さ、つまりわかりにくさはこの本の持つ大きな特徴のひとつだ。難解さは翻訳のまずさに原因があるのでは、との声もあるが、おそらくそうではないだろう。というのも、訳が悪いのであれば文のもつ意味が不明瞭になるが、本書の場合は文の意味はわかる。だがそれらのつながりが何を語ろうとしているのかがいまいちわかりにくいのだ。それはちょうど詩を読んだときに感じる、単語や文章に言葉の意味以上に想起するものがあるがために、かえって文章の「意味」の伝達が弱くなるのに似ている。

この読みにくさこそが本書が現在まで読まれる理由のひとつではないかと思う。コルビュジエが簡潔で明瞭な文章を書いたならば、瞬く間に読まれ、理解され、消費されていただろう。コルビュジエの主張は1920年代のモダニズム建築の主張としてカテゴライズされ、そのとき何かしらの名称がつけられ、ひとつの時代を象徴するような建築史上の主義に収まったかもしれない。それはコルビュジエ自身が最も忌避したことだ。コルビュジエが本書で再三述べるているのは「何々様式」という範疇に収まるものは建築の本質ではないということなのだから。

様式化を回避すること=機能に集中すること

過去の様式として固定化されず、課題を解決しながら形を進化させていく。そのようなありかたが建築にも可能ではないかとコルビュジエは考えた。そしてコルビュジエがたどり着いたのは「機械の量産」という課題であった。コルビュジエは建築に「量産」という課題を設定した。その課題がコルビュジエがめざしたような、つまり工業と並ぶような建築の発展につながったかどうかについては疑問が残る。量産をするために建築の形体が変化したとは言い切れないからだ。

シトロエン住居(http://www.fondationlecorbusier.frより)

コルビュジエが生涯、油絵を描いていたのはよく知られている。率直に言って、コルビュジエには画家として美術史に残るような功績はとくにない。彼の油絵は、あくまでも建築家コルビュジエが描いたという以上の価値はいまのとこはないと言っていいだろう。重要なのはコルビュジエが自身を芸術家と認識していたであろうということだ。ルネサンス以降、建築家は彫刻家や画家と同じような芸術家の系列に並んでいた。コルビュジエが建築設計をおこなうとき、芸術や美術を一切意識せずにいられたとは思えない。にも関わらず、コルビジュエは芸術とは正反対ともいえる、工業製品、機械、大量生産といった要素を建築に持ち込んだ。本書ではそのような主張が随所に見られる。

一方で同時期に彼が設計したのは唯一無二ともいえる母のために設計した「小さな家」であり、また他にもアールデコ装飾の博覧会であえて装飾のない幾何学的な構造を持つ「レスプリ・ヌーヴォー館」であった。本書で述べているような大量生産される工業製品とは真逆の作品を残している。

レマン湖畔の「小さな家」湖からの外観

(http://db.10plus1.jpより)

自らの「建築」を芸術と工業の間でどの位置に設定するのか。建築から芸術という要素を削ぎ落とすと、コルビュジエのいう工業製品が生まれる。建売される住宅の多くがそのようなものだと言っていいだろう。住宅街に並ぶハウスメーカーが建てた家屋を芸術作品とみなす人はいないだろう。また、ル・コルビュジエの諸作品を単なる家屋と見なすものもいないだろう。コルビュジエの作品には大文字の「建築」であり、「建築家の作品」としての価値があると多くの人が感じている。だからこそ「建築家コルビュジエ」が言う「住宅は住むための機械」という言葉がインパクトを持つ。

本書でコルビュジエは建築を工業に寄せて語りながら、実際に設計する際には、その言葉と矛盾するかのように芸術家然とした建築作品を残している。このアンビバレンツな姿勢こそ<芸術>と<工業>、<美>と<機能>という二重性を抱える建築を体現しているといえるのかもしれない。