歴史的な建築書『画帖』

ヴィラール・ド・オヌクールの『画帖』は世界で二番目に古い建築書といわれている。描かれたのは13世紀頃と考えられている。

最も古いとされる建築書はウィトルーウィウスの『建築書』、これは紀元前に書かれたものだといわれている。三番目に古いとされているのはレオン・バティスタ・アルベルティの『建築論』で、これは15世紀の半ば頃の執筆ではないかとされている。

『建築書』、『建築論』と異なり、『画帖』には「原書の日本語版」というものが一般には流通していない。というのも、この『画帖』はその名が示すように、絵がメインで文章が中心のものではない。全66ページという分量が一冊の本にするにはやや少なすぎると言えるかもしれない。

『画帖』の解説書

本書、藤本康雄の『ヴィラール・ド・オヌクールの画帖』は、ヴィラールの『画帖』についての解説書ということになる。

『画帖』がつくられるまでとその後について、さらに『画帖』の全ページについて図版付きで解説が書かれている。

まずヴィラールの『画帖』とは、綴じられた33枚の羊皮紙からなる手書きの本だ。現在はパリの国立図書館に保存されている。

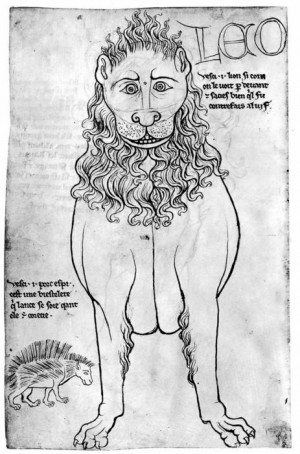

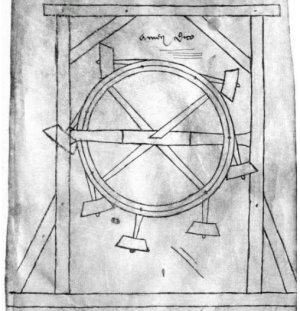

33枚の羊皮紙の表裏66面に、さまざまな図柄が描かれ、その周辺には随所に文字が書き記されている。描かれている図柄は、人物、動物、建物の平面、立面、家具、道具、機械装置などである。いまの感覚では建築の範疇からは外れるものも描かれているが、それは当時の建築家があつかう分野が広大であったためだ。

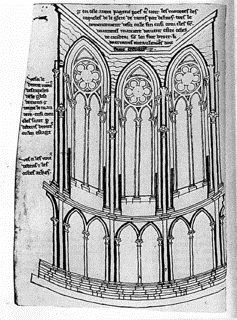

もちろん「建築書」として重要なページも数多くある。聖堂の平面図や飾り窓のデザイン、大聖堂のファサードのスケッチ、屋根を支える組み構造の図柄などだ。また、作者のヴィラール自身が建築家としていくつかの建築作品に携わっていたとも考えられており、当時の建築家によって描かれたスケッチを集めた「建築書」とも言える。

『画帖』が世に出るまで

この非常に重要なものであると考えられる建築書であるが、世に知られるまでには時間がかかった。19世紀の半ばにJ・キシュラという人物によって紹介されるまで、まったく知られることがなかった。

「発見」される前の数百年のあいだ、『画帖』は旧サン・ジェルマン・デ・プレ修道院のラテン文書の中に埋もれていた。13世紀の中頃には存在していた『画帖』であるが、14世紀における消息はまったくの不明であるという。その後、15世紀には二人の所有者がいたことがわかっている。

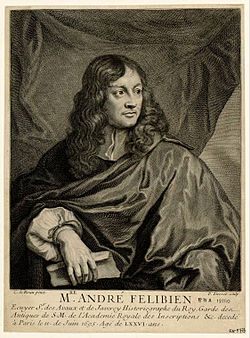

とはいえ、この『画帖』が描かれてから19紀までのあいだ一切、注目されなかったわけではない。その後の研究で17世紀にルイ14世の建築家である、アンドレ・フェリビアンの著述のなかに、『画帖』について書いていると見られる部分がある。

「12世紀のものと思われる羊皮紙本の古書」という扱いで、その存在は認識されていたようだ。

アンドレ・フェリビアン

(https://en.wikipedia.org)

この、アンドレ・フェリビアンの祖先が、二人いた15世紀の所有者のうちの一人であり、この人物は自身の祖先の一人をヴィラールの後継者に仕立てて、『画帖』が一族伝来の品であるかのように一ページ目に記入している。また、アンドレ・フェリビアンの息子がサン・ジェルマン・デ・プレ修道院に寄贈したという。それから19世紀の”発見”まで修道院に保管されていた。

『画帖』とはどのような本か

『画帖』に使われている羊皮紙はあまり上質ではなく、使い古されて黒ずんでいる。製本は13世紀のものと思われるが、すでに製本作業時点でかなりの数が脱落したと見られている。

『画帖』の大部分は一人の人物によってつくられた。じつは筆跡や文字の鮮明さから、その後に書き込まれた部分があることがわかっている。大部分を手がけたのが、オヌクール出身のヴィラールという建築家である。これは二ページ目に記された「名乗り」から明らかだという。他の記入者はヴィラールの近くにいたと思われる存在で、マスター一、マスター二、マスター三という名称で解説される。

ヴィラール・ド・オヌクールの名乗りのあるページ

(https://ja.wikipedia.org)

藤本は最終的に『画帖』について、次のようにまとめる。

「未解決の問題も多く、結論といえるものではないが、アルバムはおよそ一二三〇年を下らない頃にヴィラール・ド・オヌクールによって始められ、十三世紀中頃、いちおう完成、その後、一二七〇~八〇年頃にかけて、マスター一およびマスター二による加筆が終わったと見てよいだろう。」

”アルバム”というのはこの『画帖』のことを差す。マスターについてはヴィラールと同じ職場かその近くにいて、アルバムを引き継ぐ立場にあったのだろうと藤本は推測する。

ヴィラールとはどのような人物か

ヴィラールについて本書で藤本は次のように書いている。

「しかし、そのヴィラール・ド・オヌクールなる人物が何者であったかについては、彼の残した当アルバム以外に知られるところがない」

ヴィラールについてわかっているのは、12世紀の末頃に北フランスのオヌクール村に生まれたと見られること、さらに建築家としての最初の教育を近くのシトー会修道院で受けたであろうということだ。しかしそれも、ヴィラールが描いたもののなかに、そこの聖堂の平面図があるというのが根拠にすぎない。

また「当時、ヴィラールが招かれてハンガリーに赴いているという事実から、彼の地位を裏づけられる」とも藤本は書いている。つまり外国にいける程度に地位があり、建築についてのスケッチを残せるくらいの知識と教養をもっていた。

まずヴィラールはハンガリーを含め、各地に旅をして、いく先々で心にとまったものをスケッチブックに描き留めた。それはノートルダム大聖堂のバラ窓であったり、サン・テチエンヌの平面、ランスのカテドラルの身廊窓であったりした。

その後のある時点で、ヴィラールはそれまで持ち歩いていたスケッチブックにさまざまな説明文を加え、一種の教科書に仕上げようと決心したのではないか、と。たしかにこの説明であれば、建築とは直接、関係のないように思われる動物やキリスト像などが、心のおもむくままに描かれたとしても納得がいく。

本書『ヴィラール・ド・オヌクールの画帖』

本書では現存する全ページについての解説をおこなっている。すべてのページの写真を載せ、部分ごとに分割し、細かく説明がなされている。わかっていることとわかっていないことの両方について丁寧な解説がなされている。

描かれたモチーフが当時、どのようなものとして扱われていたのか、聖書やキリスト教のなかでの扱い、ヨーロッパの伝統のなかでもつイメージなど、詳細に書かれている。さらにモチーフのモデルとなったものについても類似しているもの、当時の参考にしたであろう可能性の高いものから予想されるものまで、ときに写真入りで言及している。

各ページごとにうける印象はそれぞれ異なるが、全体を通して印象に残るのは、人物の衣服がかなり細かいシワまで描かれているということだ。やや過剰に描かれているので、ヴィラールは衣服のシワを描くことについて自身のなかで得意としていたのではないか。というのも、率直に言って全体的に画力はあまり高くはなく、衣服のシワの細かさだけが印象に残るからだ。

例えば精緻さや写実の正確さについて、レオナルド・ダ・ヴィンチのスケッチなどと比較してみると、その差は歴然だ。デッサンの狂いや不自然な形状、人物の顔の雑な描写など、簡単なスケッチと考えてもその完成度は低い。さらに建築に関しての図柄では、実物との間に相違があるものも多い。窓の飾りや複雑な柱、床の迷路模様など、モチーフとなった建築物がわかっている。しかし、その建築物の実際のものとヴィラールの図柄は微妙に異なっている。

藤本は、そこにヴィラールの創意や自分なりの改変作業を施したのではないかと書いている。たしかにそういう可能性もあるだろうとは思うが、スケッチとして残すには不十分な出来であるし、改変されて良くなっているとも思えない。

藤本が別の可能性として指摘するように、おそらくは実物を目のまえにして描いたものではなく、記憶を頼りにあとで描いたものではないかと思われる。つまり心に響いたものを自分の都合でその場に止まって描くことができない立場にあったということも考えられる。

デッサン能力の低さや描画時の状況から、『画帖』はヴィラール自身の職業的な要請によるものというよりも、個人的な趣味のものではなかったか、という気がしてならない。ある種の旅行記や日記のような意味合いで描かれたものではないだろうか。

『画帖』のもつ価値

藤本は次のように書いている。

「アルバムは、十三世紀の建築家があらゆるものに関心を持っていたことを示している」と。

たしかにその通りである。おおよそ現在の建築家があつかう領域から外れたものも含まれている。

当時の建築家はまず設計家だった。聖堂の平面、立面をを考え、構造を決定した。その準備のためにモデルプランを集め、仲間と討論をかわして、理想的な計画を立てた、と藤本は書く。

さらに現場では測量に当たり、敷地を管理する現場技師、石工長としてスケアを用い、同時に大工長としての役割も果たした。またステンドグラスから家具調度の部品にいたるまで意匠をこらすデザイナーでもあった。

さらにすぐれた彫刻家、画家として神、聖者、人物、動物あらゆるものの下絵を描き、土木技師として架橋法を考案し、機械技術者として起重機、大型投石器、大弓などを設計した。

『画帖』を見ることで、当時の建築家の幅の広い作業領域を知ることができる。宗教にまつわる図柄や動物、昆虫の図柄にはそれがキリスト教で何を象徴しているかを知っている必要がある。

聖堂のレイアウトで使う多角形図形をコンパスを使用して作図する方法も描かれている。これなどは幾何学の素養がなければできない。さらには植物から色素を抜き彩色に使用する方法や生薬の製法まで書かれている。

その二世紀あとに書かれたアルベルティ『建築論』でも、やはり幅広い領域を網羅していた。建築家というものが、「建物をつくる」だけでなく芸術も含めた、全ての物づくりに関わる職業として存在していた。

「ヴィラール達の技術・能力は、およそものを作るという仕事の、ほとんど全分野に及んでいるといってもよい」と藤本はまとめる。つまり、ヴィラールを一建築家として見るのではなく、建築にも関係していた高い教養を持つ物づくりの職人の一人であったと見たほうがよい。

ある意味では14世紀のルネサンス人の原型ともいえる万能型の人物であるとも言える。『画帖』はその人物が残したスケッチとして重要なものであるのは間違いない。