ウィーン学派の美術史家

1948年にドイツで出版された本。日本語訳は1965年に出ている。著者のハンス・ゼードルマイヤーはウィーン学派の美術史家。本書では絵画、彫刻、庭園、建築などを題材に近代芸術について書いている。

当時、ヨーロッパの美術史にはスイスのバーゼル学派とオーストリアのウィーン学派があった。バーゼル学派はバーゼル大学の歴史家ヤーコプ・ブルクハルトからはじまり、その教え子であるハインリヒ・ヴェルフリンが代表的な美術史家だ。ヴェルフリンは美術を様式の違いによって切り分けたことで知られている。ちなみにこのヴェルフリンの教え子の一人がジークフリード・ギーディオン。

一方のウィーン学派は、ウィーン大学のアロイス・リーグルによってはじまる。リーグルは、美術の発展は技巧的な進化によるのではなく、「芸術意欲」の進化によって進むと説いた。リーグルの教え子のウィルヘルム・ヴォリンガーは「芸術意欲」を抽象作用と感情移入作用という二つの作用に分け、相互に影響しあって発展すると述べた。もう一人、ウィーン学派を代表する美術史家のマックス・ドヴォルシャックは、精神史と美術史との関連を研究したことで知られる。つまり大きくまとめると、ウィーン学派は人間の内面が作品に影響を及ぼして美術が発展してきたという解釈だ。

ハンス・ゼードルマイヤーはウィーン学派の流れにあり、「内面」の変化から美術史を見ようとする。本書の冒頭で、「一七八九年以前の数年ないし数十年の間には、ヨーロッパでは、ちょっと想像できないほどの大きな内面的な革命が起こっていた。」と述べている。

1789年はフランス革命の年だ。封建制が廃止され、「フランス人権宣言」が採択された。ここからヨーロッパの近代がはじまっていく。このときの「人権宣言」では、「信教の自由」という権利、また宗派にかかわりなく平等であることが保障された。

エティエンヌ・ルイ・ブーレー

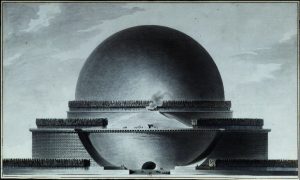

ニュートン記念堂

(https://ja.wikipedia.org)

18世紀、19世紀、20世紀の建築の課題

ゼードルマイヤーは近代以前の芸術について、「実際十九世紀の芸術についてみれば、非常に多くのものが<不誠実>で、にせもので、あてこみで、みせかけだった」と語っている。本書では副題として「危機に立つ近代芸術」とあるが、決して「近代芸術=危機」「近代以前の芸術=優れている」と語っているわけではない。

中世以来、ヨーロッパ建築において重要だったのは教会建築であるが、それ以外の新しい幾つかの課題として、ゼードルマイヤーは「市庁舎」「城と宮殿」「博物館」「劇場」と順に並べている。

「一九世紀の<様式>と称するものが、どれ一つとしてあらゆる課題の同権の要求をみたしてくれるものではないことがわかってくると、新しい試み-同権の要求と同様、歴史上これまでになかったほどの新しい試み-が現れることになる。いまや人びとは、それぞれの課題とそれにふさわしいと思われるような<様式>で解決してゆこうと試みるようになる」

これは歴史主義建築やゴシックリバイバル、ネオ・バロックと呼ばれる様式のことを指している。教会はゴシック様式で、市庁舎はルネサンス様式でというように、建物に合わせて様式を変えていたのが19世紀の建築だった。

そして、「一九〇〇年ごろ<機械の家>が主導的な課題となる」とし、ペレー、トニー・ガルニエ、ペーター・ベーレンス、フランク・ロイド・ライトの名前を挙げる。

近代建築について、ゼードルマイヤーは、「時代が機械という偶像に対してほとんど宗教的といってよいような崇拝とか情熱を抱いているという事実を見逃してはいけない。」と述べている。

18世紀末に内面的革命があり、19世紀は<不誠実>でにせものの時代、そして20世紀は機械を崇拝する時代になったというわけだ。

ネオ・バロック様式のガルニエ宮

(https://ja.wikipedia.org)

自律的な建築

本書には「建築の課題の同等化」という言葉が繰り返し出てくる。かつてのヨーロッパ建築では大聖堂と住宅では前者の方がより高い課題だった。それが近代になるにつれてあらゆる建築が同じ権利を主張するようになる。かつては低い課題の建築は単なる建造物に過ぎなかった。それは建築家の仕事ではなく、「技師」の仕事であり、そのような「技術的建造物」が急速に増加したのが19世紀半ば頃だとゼードルマイヤーは言う。

「以前には建築家の領分であったような種類の建築までも技師の仕事に」

「技師自身は自分の仕事を、高級な意味での<芸術>と考えてない」

そして、建築の課題の同等化が起きるのだが、このとき「同等化は、最高のレベルではなく、最も低いレベルで、つまり実用目的のレベル、人間の領域以下のレベル、すなわち機械の家においておこなわる」と述べている。

また「自律的」という語も本書の重要な単語だ。

近代建築では、かつてあった彫刻的な要素や擬人的な要素や絵画的な要素をすべて排除し、また装飾やオーダーも排除した。「建築は<純粋な>建築になろうとし、誇らかにその<自律性>を主張する。」とある。

純粋であることと自律的であることとはどう関係しているのか。

装飾は本来、建築に付随するかたちで存在する。建物に「純粋さ」を求めたら、装飾の存在理由はなくなる。ゼードルマイヤーは次のように書いている。

「装飾は<自律的>には存在しえないただ一つの芸術である。」「<純粋な>装飾もまたありえない」

それに対して、かつてのルネサンスやバロックの建築は、「彫刻的価値や絵画的価値、またはその舞台的な価値などとの不純な結合という形で現れた」と述べる。

かつての「建築は-<他律的>-他の諸芸術の支配下にあったのである。」

純粋な建築を求める動きは近代建築からはじまったものではないとゼードルマイヤーは述べる。18世紀末にルドゥーのような建築家がはじめた。まず第一に絵画的・舞台的要素は排除され、戸や窓は額縁なしに壁に平らに切り込まれる。隅は飾りなしに鋭いかどをなし、とりわけ水平の屋根が好まれるようになる、と。

クロード・ニコラ・ルドゥー

耕作の番人のための家

(https://ja.wikipedia.org)

中心の喪失の7つの徴候

本書のタイトルにある「中心の喪失」のついて、その徴候を7項目に分けて挙げている。

一、<純粋>領域が分離する。二、対立へと追いやられる。三、非有機的なものへの愛着。四、地盤からの遊離。五、下方へ向う。六、人間を引き下げる。七、<上>と<下>の区別を捨てる。

<純粋>領域とは自律的なものであり、装飾などを含まないものだ。非有機的なものとは、素材としての鉄などの金属を指す。地盤からの遊離はルドゥーが球形を建築に取り入れたことを指しており、球体は地面と点でしか接しないことから地盤から遊離する。下方へ向かう、人間を引き下げる、とは無意識や原始についての考察によって人間を野生の獣のように引き下げて考えることを指している。

「これらの徴候軍を集めて一緒にしてみると次のような診断が下せる。すなわち中心が失われている、ということである。」「芸術は-言葉のあらゆる意味において-中心をはずれたもの(エキセントリック)になったのである。」「芸術は芸術以上のものを求めて努力してはしばしば芸術以下のものに転落する。」

このような現象のはじまりをゼードルマイヤーは18世紀の末だとする。すなわちフランス革命へと至る「内面的な革命」のことだ。はじまりから近代までを3段階に分けて説明している。

最初の段階は1760年から1800年。この時期を、歴史的回顧に向かい、根源的なものや古代に対するものへ関心が向かった時期としている。当時の建築は新古典主義と呼ばれるものだ。ロジェの『建築試論』が刊行され、柱と梁と破風のみの「原始の小屋」が建築の規範とされた。この頃、古典に回帰しようとする傾向が強くなっていた。

次の段階を19世紀とし、この時期を「ヒューマニズムの時期」としている。フランス革命を経て、近代的な人権意識を持つようになる。

第三段階は1900年から1920年とし、本書ではたびたび「第二次建築革命」と称されている。この時期になると、「<野蛮な>時期への傾き」と述べ、起源を求める動きが、「<未開人>の芸術」、「古代メキシコ芸術や旧石器時代までの先史時代の芸術のような」ものを求めるようになる。

ロジエ『建築試論』の絵

原始の小屋

(https://ja.wikipedia.org)

中心とは

それでは、失われた中心とは何なのか。ゼードルマイヤーは次のように書いている。

「われわれが<中心の喪失>と名付けた障害は、人間における神的なものと人間的なものとが無理に分離させられていること、神と人間の間が引き裂かれていること、人間と神すなわち神人キリストとのあいだの仲介者が失われていることにみいだされるであろう。人間の、失われた中心とはまさしく神である。」

ここで神と言っているのは「神人キリスト」とあるようにキリスト教における神のことだ。歴史的回顧が、より根源的なものを求める意識へと変化していった。その意識は純粋さを求める意識とも歩調が合う。その結果、宗教を排除し純粋な建築へと進んだ。

中心の喪失によって、近代芸術が危機に立っているとされている。そのはじまりにはルドゥーのような建築家が存在していた。しかしゼードルマイヤーはルドゥーに対して否定的な書き方はしていない。中心の喪失自体についても良いとも悪いとも言っていない。中心を失ったことで芸術家たちが孤独な苦しみのなかにいると述べて終わっている。

本書は建築だけでなく、絵画や彫刻についても述べられている。またロマネスクやバロックなど近代以前の時代の芸術にも触れている。カテゴリーとしては美術史の本になるのだが、単に時代順に作品を紹介しているわけではない。

第Ⅰ部「徴候」、第Ⅱ部「診断と経過」、第Ⅲ部「予後と決意」の大きく三部仕立てとなっているが、各部のタイトルからも語られる文章の難解さが想像できるのではないだろうか。シュペングラーやニーチェの思想にもたびたび言及しており、文章全体からもやや陰鬱な印象を受ける。

建築を芸術の一部と考えるならば、また芸術がその時代の精神からの強い影響を受けていると考えるならば、ゼードルマイヤーの近代へと至る考察は示唆に富むものだと言えるだろう。