産業革命前夜

産業革命とは職人のもつ技能を機械が代わりに引き受けることを意味していた。その変化は急激なものだった。産業革命が起きるわずか100年ほど前まで、イギリスでは「技能(クラフト)」という言葉すらなかった。職人の持つ能力は、「秘伝(ミステリー)」という言葉であらわされ、それは徒弟制度のなかで受け継がれるものであった。

この能力が「技術(テクノロジー)」として認識され、知識化されて体系的に整理される。それによって産業革命の準備が整ったといえる。技術は知識として伝播されることで世界規模で大きな転換をもたらした。

産業革命は単に蒸気や水力を動力とする大量生産ということだけではない。技術の知識化による社会と文明の転換であった。

輝く都市

(http://www.fondationlecorbusier.fr)

新しい機械と素材、その発明と進化のスピードを止めることは誰にもできなかった。もちろん抵抗する運動がなかったわけではない。イギリスでもドイツでも暴動が起きている。それでも人々が工場で働くようになったのは、そのほうが豊かな生活をおくることができるからだった。

機械と人間

技術の進歩と機械化は建築にも大きな変化をもたらした。本書の著者であるル・コルビュジエは近代主義建築を代表する建築家であり、機械に対しては肯定的な姿勢を示している。彼の有名な言葉で「住宅は住むための機械である」というものがある。

また、自動車や船や飛行機などの工業の発達を建築にも適用すべきであるという考えをもっていた。機械を礼賛することは人間を軽視することを意味しているように思われるかもしれない。しかしコルビュジエは本書で次のように書いている。

「技術は精神的なものの敵ではない。」

重要なことは技術を駆使しながらも、精神的価値も高い、そのようなものをつくっていくことだ。機械に対する抵抗があることを理解しながらも、コルビュジエは「技術的と精神的の二つの観点の愚かな争いに終止符を打つ」べきだと考える。

技術と精神を対立する概念としてとらえるべきではない。人間性を尊重することは機械を否定することと同義ではないはずだ。たしかに機械の誕生は人間に苦痛をもたらした部分があったかもしれない。

コルビュジエは次のように言う。

「発明がさらに新しい発明を呼び、雪達磨のようにますます大きくなっていく。そして人間はこれほど多くの新しいものの中に溺れ、新しい発見の重みの下に押し潰され、社会は階級に分かれて憎み合い、個人は毎日の行動に自由を奪われ、打ちのめされて気息奄々たる状態になってしまっている。」

それでも、機械が建築にもたらした決定的な変化を認めざるをえない。

建築にもたらした変化

機械主義が建築にもたらした変化としてコルビュジエは以下のものをあげる。

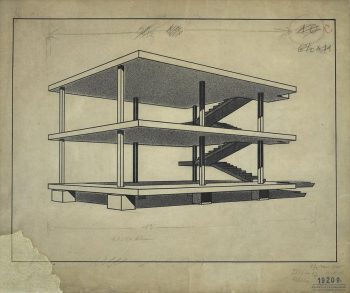

・骨組は完全に独立していて、その基盤は地下に置かれている。したがって従来のように建て始めの時から壁の助けを借りる必要がない

・建物の立面は、もはや支えとしての役目をする必要がなくなっている。

・建物の骨組は独立し、いくつかの支柱によってしか地面と接してしないから、あらゆる敷地がいらなくなる。建物の下に空地ができる。この自由な空間はさまざまの目的のために利用できる

・鉄筋コンクリートの屋上が木組の屋根に変わる。その表面は水平なので、有用な設備をしつらえることができる。

・壁が支えの役目をしなくてよくなったために建物の内部は、少数の支柱がある以外は全く自由な空間となる

このような変化は近代建築への進む変化でもある。

ドミノシステム

(www.fondationlecorbusier.fr)

人間的な、生物的な、建築と都市

機械がもたらした変化を否定することなく、精神的価値も高いものをつくるためには人間的であるかどうかが重要だという。

「技術のすべての宝庫と、すべての精神的価値、この両者が扇の骨のように互いに密着し、連続していて、その中心の要のところにはわれわれにとっての唯一の真の問題、すなわち人間-肉体と精神をもった人間(理性的であると同時に感性的でもある)-がいるのである。」

すなわち、あくまでも中心にいるのは人間であるということだ。

「人間の作り出したものと、自然の作り出したものとを支配する統一を新たに探求し、ふたたび見出し、再発見すること。人間は自然の産物であるからしたがってまた自然の鏡でもある。」

そして、その人間とは自然の一部である。コルビュジエは生物学が建築や都市計画にも応用可能であるという。

「生命は内から外へと発現し、光を目指し、空間に身をまかせて花を開く。建築や都市計画もこの同じ法則、内から外へと発現し、自分の周囲にあるものを厳しく裁断する法則にしたがって展開する。」

輝く都市、道具編

コルビュジエは、ここから詳細な都市計画を記述していく。これは「輝く都市」計画理論として各国の建築家たちが研究の課題としたものである。ここではまず、諸道具を分類して三つの大きな方向軸の上に配列する。その三つとは胃と性と頭である。この三つの機関はそれぞれ栄養、繁殖、信仰を司る。

社会的価値に移行して考えるならば経済的価値、家族的価値、精神的価値となる。

その上で「都市計画の道具は建築的<単位>の形をとる」とし、これらの諸要素を満たすだけでなく「生きる喜び」を満たす、そういった「道具(=建築)」をつくりだすべきであると考えるのである。

都市計画案は細かい部分にまで及ぶ。住居、仕事場、工場、事務所、農地、休息、交通などの機能ごとに考察する。それらひとつひとつを道具に見立てて、コルビュジエのイラスト的な図とともに提示される。

輝く都市、都市編

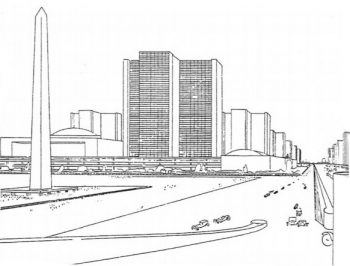

ひととおりの「道具」の考察が終わると、さらにそれらを配置した都市計画の記述がはじまる。

都市の考察は、大局的な「大陸」という視点にはじまり、人口増加、運河と水路、道路と交通、傾斜面の利用、水車と自然流水のエネルギー利用、森林の消耗と蒸気機関の発見、というように、歴史をなぞるように計画を進めながらおこなわれる。

コルビュジエは何もない大陸から執筆当時の時代までを、歴史を追って考察し、「現在なすべき変革は」「生活条件の再検討」だと述べる。

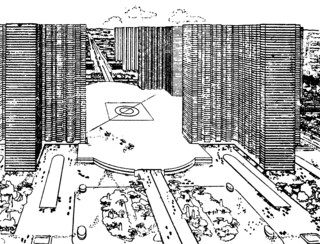

輝く都市の下書き

これはすでに建築家の考察範囲を超えているかのような壮大な計画になっている。

さらに、農村、工業都市と研究する。コルビュジエにとって、これらがただの誇大妄想ではなく、真剣な計画として考察されていることは詳細な手書きの図版を見るとわかる。

輝く都市、空想編

コルビュジエは建築家として、都市計画を立てるだけでなく、その都市を実際に運用してくための制度も構築しようと試みる。それはコルビュジエ自身が「政府当局のなすべき仕事」としながらも、やはりここでも自身により詳細な検討をおこなう。

それはアスコラルという建築関係者の集団による理論ということで書かれる。このアスコラルというのが、本書をわかりにくいものにしているもっとも大きな要因であるともいえる。

アスコラルの理論は11の部会でなされた研究の成果だという。これらは、「一般概念」からはじまり、「健康」や「民間伝承」や「財政、立法」など社会全般にかかわる広い範囲を対象としている。

これらの11の部会の報告の「目次」が本書に載っている。さらに、この11ある部会の最初である、第一部会の『一般概念、及び総合』の目次が、本書の『輝く都市』の目次と完全に一致している。

つまり本書は、全部で11の部会からなる壮大な研究、理論の最初の概要を説明したものという体裁になっているのである。同様に第二部会以降の内容も同量のボリュームで、全11冊として書籍化されるべきだったのかもしれない。

ところが、残りの部会の研究、理論は本書のなかで概略が述べられてるにすぎない。この概略の第三部に「アスコラル」というものがある。

さらにアスコラル自身がこれらの理論は「実現可能」だと考えている、という記述もある。つまり、「アスコラルという集団をつくるということが実現可能だ」と考えているのがアスコラル自身であるという、何が何だかわからないことになっている。ちなみにこの部会は11あるということになっているが、実際は8つの部会の成果についてしか書かれていない。残りの3つの部会はその内容も議題もよくわからないし、「目次」も記載されていない。

ル・コルビュジエの構想した現代都市

(http://tenplusone-db.inax.co.jpより)

アスコラルについては本書を読んだだけでは、それが何であるかよくわからない。別のコルビュジエの本を読むと、アスコラルについてもう少し理解することができる。『モデュロール』という本のなかにその記述がある。

アスコラルとは第二次世界大戦中のドイツ占領下のフランスで、コルビュジエや彼の事務所の職員、美術館勤務の女性などが参加していたものだ。どれほどの規模の組織であったかは不明だが、占領下である事情のせいか、少人数で粗末な部屋で集まっていたようである。

コルビュジエは本書でおこなっているような建築、都市計画についての考察を常におこなっていたのは間違いないと思われる。しかし、ここに記述されたような研究や理論の考案を組織的な規模でおこなっていたかどうかはわからない。あくまでもコルビュジエ個人が考えたもの、あるいはこれから考えようとしていたものではないか。

コルビュジエの壮大な計画は建築書をファンタジーに変える

本書で詳細な考察を行っているすべては「輝く都市」という理想の都市についてのものであり、それは人間を中心に沿えた機械主義による計画であるということがいえる。しかしながら本書の構成は、とくに後半のアスコラルに関しての部分や11の部会に関する部分など、内容とはあまり関係のないところで理解を困難なものにしている。

前半部分の機械と技術の進歩による建築への影響の部分は具体的で、かつ近代主義建築を的確に説明している。その一方で、後半に見られる本書の構成のネスト模様はほとんどファンタジーのようにも思える。とはいえ、誰に依頼されたわけでもないのにもかかわらず、ここまで壮大な計画を立てられる資質こそ建築家に必要なものと言えるのかもしれない。