フランク・ロイド・ライトの初の著作集

本書はアメリカを代表する建築家である、フランク・ロイド・ライトのはじめての著作集である。出版されたのは1930年。なお、本書は2008年に復刊されたものの翻訳である。カーン記念講演という、6回にわたって行われた講演で話した内容が元になっている。

帝国ホテル

(https://ja.wikipedia.org)

本書の最初に、ニール・レヴァインによる解題が約50ページにわたって収められており、ライトの記念講演までのいきさつがかなり詳細に書かれている。解題によると、当初はこの講演にはライトではなく、J・J・P・アルトを招聘しようとしていたようだ。しかしアルトの体調不良などで予定があわなかったためにライトが呼ばれた。

1930年当時のライトは不遇の時代であった。ライトは1890年代から1910年以前までは住宅建築で評価を高めていた。しかし施主の妻との不倫、駆け落ち騒動によりその評判を落とした。

数年間、海外で過ごしたのちに帰国したが、その名声が元に戻るのにはさらに時間が必要だった。施主の妻と不倫するような建築家に住宅設計を依頼するものが多くいるはずもなく、仕事は激減していた。

ライトはその後、1936年に彼の代表作となる、落水荘をつくるまで、その評価は落ちたままであった。つまり、1930年当時というのはライトにとって、その名声を落としてから20年近く経過しており、いまだ復活のきざしも見えない、もっとも地に落ちていた時期だったのだ。

ライトの魂胆

本書の内容の一部には自身の名声を取り戻そうとするライトの意識が強く反映されている。当時、主流となりつつあった近代主義的な思想を、自分がいち早く考えていたと主張する姿勢が強く、またすでに近代建築の中心にいたコルビュジエを否定することで自身の立ち位置を優位にしようとする意図も見える。

六回講演の初回、『機械、素材、人間』においては、建築と機械との比較を行う。これはコルビュジエの『建築をめざして』を意識しているのは容易に想像できる。コルビュジエが『建築をめざして』のなかで車や飛行機、船の造形に注目し、建築を考察したのをなぞるようでもある。

この回の講演では、ライトが1901年に書いたという文章を読むことでそのほとんどを終えている。コルビュジエの『建築をめざして』は1920年に書かれたものだ。つまりライトはコルビュジエよりも20年早く、機械と建築について考察していたと示そうとしている。

しかし、ニール・レヴァインの解題によると、それはライトの捏造だという。この日にライトが読んだ文章は、たしかに1901年に書かれたものを元にしているのだが、それを大幅に修正しているというのだ。それはライトが意図したように、先見性を誇張するものとして書き直されているという。このことは解題で説明されなければ、見抜くことは不可能だ。本書はライトの自己宣伝の要素が強いというということを認識したうえで読みすすめる必要がある。

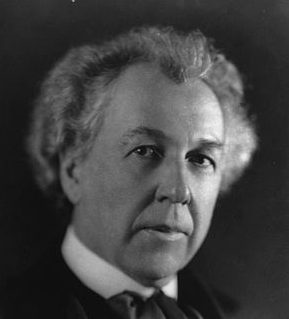

フランク・ロイド・ライト(1867年6月8日 – 1959年4月9日)

(https://ja.wikipedia.org)

ライティングに自信のないライト

ライトは文章を書くことにはあまり自信がないようで、「私は語りや著述よりもモルタル容器や煉瓦、あるいはコンクリートミキサーと労働者たちを通じてものを言うのに慣れている」と書いている。また講演を依頼し、本書の巻頭言も書いているボールドウィン・スミスも、ライトの文章を読んだあと、手紙で次のように書いて送っている。

「貴殿の文体は著述や談話が今日よりずっと華やかで装飾的だった時代に形成されたもの」であると。さらに今日の文体は「直接的で機能的な単純性が求められている」とも。要するに文章が凝りすぎていて読みにくいのだ。

ライトの文章はたしかに読みやすいものではない。あえてまわりくどい書き方をしているかのように見える部分も多く、しかもそれが修辞的に優れているとも思えないので、単に読みにくいという印象しかない。もっと簡潔に書ければ、半分以下の文章量で説明可能なもののようにも思える。

最初の章がもっとも読みにくく、後半の章に進むにしたがって若干、読みやすくなっていく。最初はかなり気合を入れて文章を書いていたのが、だんだんと肩の力が抜けて読みやすくなったのかもしれない。

コルビュジエへの対抗心

『機械、素材、人間』につづく『産業におけるスタイル』では、機械によって芸術にもたらされた変化がテーマになっている。コルビュジエが機械を礼賛したのに対し、ライトは部分的に警告を発する。

それは機械を礼賛するあまりに手作業でおこなっていた行為を単純に機械でおこなおうとすることに対する警告だ。かつては職人が彫っていた複雑な装飾を、機械で削って制作するのでは意味がない。ライトは、「我々の産業は、職人をつくるよりはむしろデザイナーを教育しなくてはなりません-というのも我々の職人とは機械であり、出来合で効率よく従順な職人だからです」と述べる。

またライトは、「スタイルは「何々様式」とは何も関係ない」ともいう。ここでもコルビュジエとの関連が見える。スタイルを建築に置き換えれば、まさにコルビュジエの言葉そのままである。

その後、『コーニスの他界』、『ボール紙の家』、『摩天楼の圧制』、『都市』と、章がつづいていくのだが、とくに新しいことが書かれているわけではない。

無駄な装飾をやめるべきであること、しかしヨーロッパの近代建築は簡素すぎるということ、都市の密集化はよくないということなどが書かれている。

論理の矛盾と生まれ持った才能

全体を通してみると、ライトの主張には、一貫性に欠ける部分がある。

たとえば、機械による新しいスタイルの価値と必要性を認めつつも、だからといって機械にまかせっきりではいけないとも言う。 また装飾を否定しつつも、ヨーロッパの近代建築はボール紙を切ったり折ったりしたような建築だと揶揄する。必要性を重視しつつも、それだけを満たそうとすれば集中化した都市のような問題を発生させるとも言う。

このような主張の揺れこそが、ライトが語りや著述を苦手とした理由かも知れない。もっともらしく説得力のある意見をさまざまな方面から取り入れ、繋ぎ合わせたかのような印象を受ける。

建築家としてのライトは、天性の才能で芸術的に優れた作品を生み出すことができた。そこに理論による補強は必要ではなかった。なぜこのようなデザインにしたのか、などという説明はライトの作品には無用だった。グッゲンハイム美術館を前にしたとき、それを補う言葉は不要だ。そこにあるのは圧倒的な美しさと建築における最高レベルの完成度だからだ。

ライトが輝くとき

本当はライトは自分の設計こそがもっとも優れているのだ、というその点のみを言いたかったのではないか。あるスタイルを否定するためにその根拠を自論Aとして述べ、別の建築家を否定するための根拠を自論Bとして述べたときに、AとBが矛盾することにライトは気づいていない。

おそらくはライトにとって、他の建築や建築家を否定することは簡単なことだろう。ライトが残した作品を見れば、彼ほどのすぐれた建築家はそうはいないということがすぐにわかる。しかし、その否定するための根拠を言語化するには困難が伴う。

ライトは苦手な著述で、周囲の建築や建築家を否定しながら懸命に自身の存在意義を主張しようとする。ある意味で涙ぐましいともいえるライトの著述がおさめられた本書において、もっとも彼の著述が輝いている部分をあげるとするならば、『ボール紙の家』のなかで紙幅がとられている、自身の建築について語っている部分ではないだろうか。

1930年時点の著述なので、それ以前の建築作品、とくにロビー邸などに代表されるプレーリー式の建築についてのものとなる。それまでのアメリカの住宅とどのような点で違うのか、そこにどのような意図があったのかライト自身による解説となっている。ここの文章は明晰であり、ライト自身も生き生きとしたようすで語っている。

すぐれた建築作品を残した建築家の言葉として本書を読む意味はあるかもしれない。解題は当時のライトに対し少々否定的に書きすぎているようにも思えるが、事実本書にかけるライトの姿勢というか、魂胆はあまり褒められたものではなかったのかもしれない。

とはいえ、近代建築の巨匠のひとりに数えられるフランク・ロイド・ライトも自身の不遇の時代にはこのような、ある意味で人間味溢れる書籍を残したということは興味深い点であるとも思える。