建築におけるギーディオンの存在

この本は建築家を目指す人のバイブルのような本だ。初版が1941年、日本語訳も1955年に出ている。出版されてから半世紀以上たっているが「近代建築の教科書」として名高い。

著者のジークフリード・ギーディオンは1893年にスイスで生まれ、工学と美術史を学んだ。1928年から56年まで近代建築国際会議(CIAM)という会議において書記長を務めている。CIAMはル・コルビュジエ、ミース・ファン・デル・ローエ、ヴァルター・グロピウスといった近代を代表する建築家が参加した近代建築運動の会議だ。ギーディオンは第1回から実質的な解散である第10回まで書記長を務めた。

科学と芸術の乖離

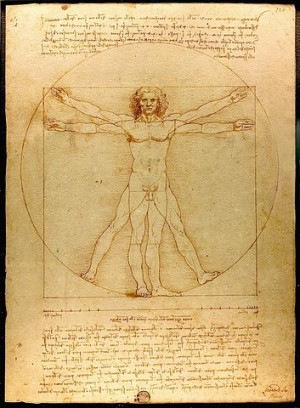

この本はギーディオンがハーバード大学でおこなった講義がもとになっている。講義自体は1938年に行なわれたものだ。つまり本書は1930年代の状況をベースに述べられていると考えられる。ギーディオンは建築のありかたについて科学と芸術の統一の重要性をあげる。また近代以降、科学と芸術とが相互に対立しながらそれぞれ異なった水準で進んでおり、その両者の接触すらも失われている、とも述べる。近代以前、たとえばルネサンス時代のフィレンツェには科学者でありながら芸術家でもあるという人物が数多く存在した。当時の芸術家は人物を描くために医学的な知識を持っていた。

レオナルド・ダ・ヴィンチ『ウィトルウィウス的人体図』

(http://ja.wikipedia.orgより)

建築に影響を与えるもの

ギーディオンは建築がどのように生まれるかについて次のように述べている。

「建築はあらゆる種類の要素-社会的、経済的、科学的、技術的、民族的な諸要素-の産物である。近代の芸術作品では、その性格を決定する決め手になるのは、その構成における諸要素間の相互関係である。建築は様式や形態だけのことではないし、また社会的なあるいは経済的な条件だけで完全に決められるものではない。」

ギーディオンは建築に影響を与えるものについて、構成的事実と過渡的事実という二つのものがあるという。構成的事実とは抑圧されていても、必ず再現してくるような傾向のものであるという。19世紀における構成的事実とは「構造における新しい可能性」「工業における大量生産の使用」「変革した社会組織」などだ。一方で、一見華やかではあるが永続性をもっていないものを過渡的事実と呼び、いくらか否定的なニュアンスがある。

本書の内容1 -ルネサンスから19世紀まで-

詳細な建築史は15世紀の絵画における遠近法の発見からはじまる。ルネサンスの建築における進歩、ミケランジェロの建築、ダ・ヴィンチの地方計画、ルネサンス様式からバロック様式、なかでも後期バロックについて詳述される。さらに南ドイツ、イタリア、フランスなどの都市計画、とくに広場に関する考察を中心にすすめられる。

サン・ピエトロ広場

(https://ja.wikipedia.org)

つづいて工業化による19世紀の変化、すなわち、鉄、鋳鉄、橋の構造、ガラス、骨組構造などについて述べられる。またアメリカの摩天楼、エレベータなどの新しい技術とともに、工業の発展について書かれる。そこではめざましい発展を続ける工業に対し、建築を含む芸術が遅れをとっているとギーディオンは主張する。

建築家で名前が挙げられるのはアンリ・ラブルースト、ヘンドリック・ペートルス・ベルラーヘ、オットー・ワグナー、オーギュスト・ペレ、トニー・ガルニエなど。さらにアメリカの建築ではルイス・サリヴァンとフランク・ロイド・ライトが登場する。

ここで名前が挙がる建築家に共通しているのは構造や機能に関心を持っている点だ。「構成的事実」としてあげる事柄も19世紀以降の工業の発展に関するものが多い。逆に装飾的なデザインの美しさは考察の対象とならない。

ギーディオンは19世紀のなかでも世紀末の建築は折衷主義が主流となってしまい見るべきものがないという。折衷主義とは過去のものや既存のものを融合させたものなのだが、ギーディオンは全く評価していない。

書かれなかった歴史

一般的な建築史であれば19世紀の後半の部分ではシャルル・ガルニエのパリのオペラ座やルドヴィコ・ジョアシム・ヴィスコンティのルーヴル宮新館に触れる。両方とも絢爛で豊潤な装飾に彩られた、当時を代表する建築作品だ。しかしギーディオンがこれらについて語ることはない。ギーディオンが言及を避けている19世紀の世紀末の建築とはどのようなものだったのか。当時の影響力のあった批評家にジョン・ラスキンがいる。彼の主張は「装飾は建築の主要な部分をなす」というものだ。そのラスキンの教え子にあたるウィリアム・モリスはアーツ・アンド・クラフト運動の中心的な人物となり、これはアール・ヌーヴォーへと繋がっていく。彼らは、芸術というのは作品から喜びを見い出すものであり、機械生産はその喜びを奪ってしまった、と考えた。そこから手作りによる工芸へと回帰していく。

このような考えかたはギーディオンの主張と真っ向からぶつかる。本書のなかでもアール・ヌーヴォー周辺に関する記述はわずかしかない。当時のブリュッセル市が芸術家を招聘したという点と、その中心人物であるヴィクトル・オルタについて。その書き方には否定的な意味合いが見え隠れする。穿った見かたをすれば、「アール・ヌーヴォーはブリュッセル政府の助力により可能となったものにすぎない」とも読める。肯定的に述べられるのは複雑なデザインに対応可能なまでに発達した鉄の加工技術についてだ。

「近代」重視の姿勢

ギーディオンが取り上げている建築家のなかで、ヴィクトル・オルタを除く建築家に共通するキーワードとして、「近代」や「工業」があげられる。ヘンドリック・ペートルス・ベルラーヘは「オランダ近代建築の父」とよばれる建築家だ。オットー・ワグナーは「芸術は必要にのみ従う」と機能を重視する近代主義的な建築家だ。さらにオーギュスト・ペレもトニー・ガルニエもコンクリートを建築へ持ち込むことに積極的な「工業」寄りの建築家だ。

当時のアメリカではヨーロッパの古典様式を取り入れたアメリカン・ボザールという潮流があった。しかしその説明は本書では省略されている。アメリカについて中心的に述べられるのはバルーン構造やシカゴ構造とよばれる構造に関することだ。

ギーディオンが取り上げるアメリカの建築家も「近代」重視だ。ルイス・サリヴァンは「形式は機能に従う」と述べた近代的な建築家であり、またフランク・ロイド・ライトはそのサリヴァンの弟子にあたる近代建築を代表する建築家だ。

逆にアメリカの建築史に名を残す設計事務所や建築家でも、ギーディオンが触れようとしないものがある。例えば、マッキム/ミード・アンド・ホワイトや、そこに所属した建築家たち。彼らはフランス古典様式からの影響を受けていた。そういった建築についてはギーディオンは書かない。つまり「近代」ではない建築についてはギーディオンは一切書く気がないのだ。

なぜ「近代」のみを取り上げるのか

ここまででわかることはギーディオンが徹底して科学、工業、構造といった側面に焦点を当てていることだ。逆に美術や装飾、工芸といった側面には触れないか、あるいは触れても否定的な書きかたをしている。前述したラスキンについても、彼がどのような存在か、あるいはどのような主張をおこなったかの説明はない。唐突に「新しい芸術的な可能性にブラインドを引下ろした」と手厳しい表現をしている。

ギーディオンが近代主義的なものを取り上げつつ、ここまで執拗に古典主義や装飾的な様式に対して敵対心を抱き、批判的だったのには理由がある。

現在、建築に対する影響力を持って生き残っているのはギーディオンが取り上げたような近代的で機械生産に肯定的な建築家たちだ。科学技術は進歩しつづけ、それを無視した建築家は時代に取り残される。また人々が利便性を追求するのも自然なことだ。そうである以上、新しい技術を取り入れ、機能を重視する近代主義建築が生き残るのは当然の結果だった。つまり本書においてギーディオンが見せる、古典主義を省略するような敵対心は本来は必要ではなかったはずだ。もっと余裕をもって、アール・ヌーヴォーやアメリカン・ボザールが建築史に残した功績を評価してよかったはずだ。

しかしギーディオンにはそれができなかった。その理由について、「ジークフリード・ギーディオン「空間 時間 建築」 2/2」で明らかにしていきたい。